Quelques généralités

L’athlétisme est classé dans les sports individuels.

Cette discipline regroupe 3 grandes familles : les sauts, les lancers et les courses.

1) Les sauts : en longueur, en hauteur, triple saut, saut à la perche.

2) Les lancers : le poids, le javelot, le disque et le marteau.

3) Les courses qui elles-mêmes comportent 3 familles :

- L’endurance ou fond

- La résistance ou 1/2 fond

- La vitesse ou sprint

L’endurance est une course de longue durée. On court longtemps, donc sur de grandes distances, avec un rythme régulier peu rapide. Le cœur ne bat donc pas trop vite. Distances : toutes les distances au dessus de 2000m. Pulsations cardiaques : entre 120 et 140 pulsations/minute.

La résistance : on court un peu plus vite qu’en endurance mais on n’est pas « à fond ». On dit aussi « course de 1/2 fond ». Les distances sont donc un peu plus courtes et le cœur bat un peu plus vite qu’en endurance. Distances : 800m, 1000m, 1500m… Pulsations cardiaques : entre 140 et 180 pulsations/minute. Distances entre 400m et 2000m.

La vitesse : on court le plus vite possible. Les distances sont donc plus courtes qu’en résistance et le cœur bat très vite au delà de 180 pulsations/minute… Distances : 60m, 100m plat, 110m haies, 200m plat, 400m, relais 4 fois 100m, 4 fois 400m et au collège, 4 fois 50m.

Le biathlon en 6ème

Course et lancer

Il vous faudra réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de courses d’une durée différente (2 ou 3 tours de 200m), et de lancers en maîtrisant différentes allures adaptées à la durée et à sa VMA, et en utilisant principalement des repères extérieurs et quelques repères sur soi.

Définition de la VMA : La Vitesse Maximale Aérobie, ou VMA, est la vitesse à partir de laquelle une personne consomme le maximum d’oxygène, c’est-à-dire atteint la VO2 Max. En dessous de cette limite, la consommation d’oxygène croît avec l’intensité de l’effort et la plupart de l’énergie provient du métabolisme aérobie. Au-delà, la consommation d’oxygène reste constante et la puissance supplémentaire est assurée par la filière anaérobie lactique.

L’anaérobie lactique est un processus de l’organisme qui se produit dans les muscles lorsqu’un effort dépasse les capacités d’oxygénation du corps. Lorsque l’intensité de l’effort dépasse les capacités d’oxygénation de l’organisme (VO2 Max) le corps fait appel à un processus nommé anaérobie lactique. Il consiste à dégrader le glycogène musculaire en acide lactique, ce qui perturbe l’activité musculaire et conduit à l’arrêt de l’exercice au bout d’un certain temps de l’ordre de 2 à 3 minutes.

La VMA est utilisée en sport par exemple pour la course à pied. À sa VMA, un sportif peut tenir 4 à 8 minutes. A ce rythme environ 85% de l’énergie est produite par le métabolisme aérobie et 15% provient de la filière anaérobie lactique. C’est la production d’acide par la filière anaérobie lactique qui diminue la capacité de contraction du muscle et produit l’épuisement.

Ci-dessous une fiche individuelle de travail qu’il vous faudra remplir grâce au tableau jaune et vert (inséré sur cette même fiche). Il vous faudra l’insérer dans votre classeur ainsi que la feuille d’évaluation.

Autres documents à télécharger :

Compétences biathlon évaluation

Biathlon évaluation fiche élève

Feuille de compétence commune domaine 5

Les courses

Le demi-fond en 3ème

Il faudra réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de 2 ou 3 courses d’une durée différente (de 3 à 9 minutes), en maîtrisant différentes allures adaptées à la durée et à sa VMA, et en utilisant principalement des repères extérieurs et quelques repères sur soi. Il faudra donc un annoncer projet de performance et le réussir à 2 Km/h près.

La course de haies

Petit historique

La course de haies est apparue, comme un grand nombre de sports modernes, vers le milieu du XIXème siècle, en Angleterre. C’est en s’inspirant des courses de chevaux que les jeunes étudiants anglais ont eu l’idée de faire la course avec des obstacles (à l’époque de lourdes barres en bois).

Cet événement moderne est apparu la 1ère fois en Angleterre autour de 1830 sur 100 yards. En 1864, Oxford et Cambridge l’ont transformé en 120 yards (soit 109,72m) comportant 10 barres de bois, avec 15 yards au début et à la fin sans obstacle. En 1888, la France ajoute 28cm à la distance pour faire le 110m haies. C’est resté un classique olympique. La technique était alors très rudimentaire avec des athlètes qui faisaient des « sauts empaquetés » c’est-à-dire en repliant leurs jambes sous leur corps.

En 1895, les barres de bois fixes ont été remplacées par des obstacles plus légers avec une base en forme de T inversé, leur permettant d’être frappées. Jusqu’en 1935 , un athlète qui touchait plus de 2 fois dans la course, une haie était éliminé. Le 1er grand coureur de haies a été l’américain Alvin Kraenzlein qui a créé une nouvelle technique de passage ensuite affinée par le canadien Earl Thomson,le 1er à descendre en dessous des 15 sec.

L’obstacle en L a été présenté en 1935 ce qui laissait la possibilité de les faire tomber en éliminant les risques de blessures. L’introduction des pistes synthétiques vers la fin des années 60 a aidé la foulée des coureurs. Les 1ères courses de haies pour femmes ont eu lieu en 1926. La distance de 100m avec une hauteur de haies à 84cm a été adoptée en 1969. Petit à petit, les distances et la hauteur des haies se sont normalisées et les épreuves actuelles en athlétisme sont :

- le 110m haies masculin et le 100m haies féminin

- le 400m haies

- le 3000m steeple (on ne parle plus de haies mais de barrières)

- en scolaire : le 50m ou le 56m haies.

Quelques indispensables

Cette spécialité athlétique fait partie de la famille des courses et non des sauts comme certains ont tendance à le croire. On ne fait pas du « saut de haies » mais de la course de haies. Il s’agit donc de courir le plus vite possible en franchissant des obstacles. C’est une course de vitesse.

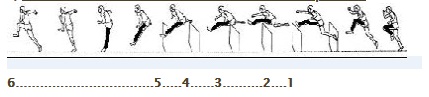

Accroître la vitesse horizontale à l’impulsion

Je réduis la dernière demi-foulée pour un passage rapide du bassin au dessus de l’appui(1).

Je mobilise rapidement la jambe libre fléchie et je monte le genou(2).

Je garde bassin-tronc hauts à l’attaque(3)

J’équilibre avec l’épaule opposée(4).

Je maintiens le regard au loin(5).

Je repousse le sol au maximum(6).

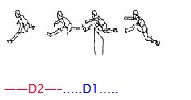

Pour franchir vite, il faut que la courbe de la trajectoire soit la moins élevée possible. Pour ce faire, l’impulsion ne doit pas être orientée vers le haut mais vers l’avant : elle devra donc être prise relativement loin de l’obstacle. En observant le graphique, on voit que D2 est le double de la distance D1 d’attaque. La courbe de trajectoire est donc juste suffisante pour placer le bassin légèrement au dessus de la latte.

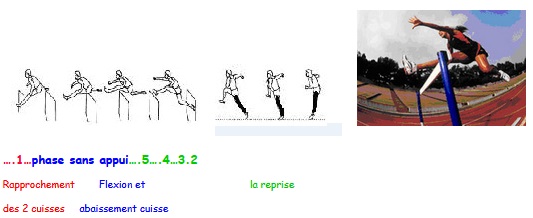

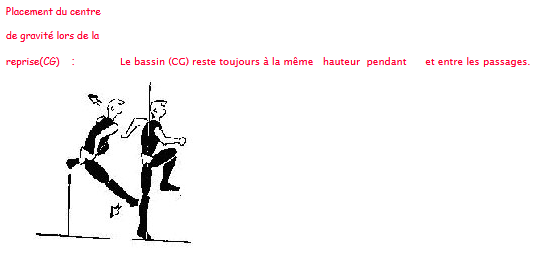

Maintenir une attitude course en retrouvant rapidement les appuis après le franchissement

Je rabats vivement la jambe d’attaque après la haie(1).

J’ouvre la jambe d’impulsion en adduction rotation externe et ramène le genou vers le haut(2).

Je retrouve un appui dynamique « pleine plante »(3).

Je résiste à l’écrasement en maintenant le bassin haut(4).

J’engage immédiatement le second appui de reprise(5).

Dès que la jambe libre est engagée au dessus de la haie, elle est violemment rabattue vers le sol de façon à ce que l’appui de reprise se fasse activement sous le bassin. La tonicité du pied est impérative pour une reprise dynamique.

Le relais en 5ème – quelques principes

Courir en relais c’est courir en équipe. Chacun est responsable de sa course, de son passage de témoin ou de la réception. Il s’agit d’une course de vitesse. L’objectif est de parcourir le plus vite possible une distance donnée en transmettant un témoin. Au collège, nous travaillerons sur un relais 2 fois 30m ou 4 x 50m. En compétition officielle, les athlètes se rencontrent essentiellement sur 4 fois 100m ou 4 fois 400m. L’objet transmis s’appelle « un témoin » et doit passer des mains d’un coureur à celles du suivant dans une zone définie.

Il faudra acquérir différentes compétences : savoir s’organiser en équipe, savoir être passeur, être receveur, respecter les règlements du relais.

Voici quelques notions qu’il faut connaître.

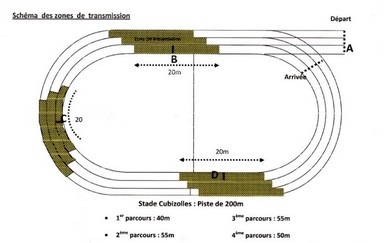

La zone de transmission

La distance autorisée pour la transmission du témoin est de 20m, située 10m en avant et 10m en arrière de l’arrivée théorique en rapport avec la distance parcourue par le coureur relayé. En avant de cette zone de 20m, il existe une zone d’élan de 10m.

Les principes techniques

Quelle que soit la situation, virage ou ligne droite:

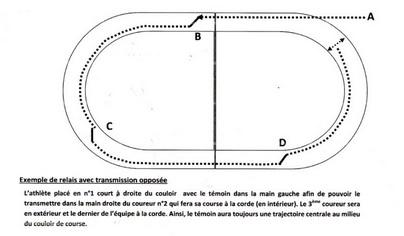

le témoin doit toujours se déplacer sur la ligne médiane du couloir. Pour éviter la gêne et le ralentissement que causerait un chevauchement des deux athlètes, les trajectoires respectives utilisées par ces derniers seront situées de part et d’autre de la ligne médiane du couloir. Pour une transmission main gauche dans main droite, le donneur occupera donc la partie extérieure du couloir et le receveur la partie intérieure et vice-versa pour une donne main droite dans main gauche.

La terminologie utilisée

Le « témoin » est le bâton qui est transmis. Nous appellerons « transmission » l’échange entre le « donneur » et le « receveur ». Les différents types de transmission :

L’échange dit par dessus ou the « down sweep technique » , technique utilisée par les Américains.

L’échange par dessous ou « the up sweep technique » , technique utilisée par les Français : c’est cette technique que nous travaillerons…!

et l’échange dit par poussée ou « the push technique ».

Le tampon est la situation illustrant un ralentissement du témoin dans la main donneur qui est obligé, pour assurer la transmission, d’adapter sa vitesse à celle moins élevée du receveur. La marque est le repère unique de 40 cm sur 5 cm que le receveur peut utiliser pour affiner son jugement de démarrage.

Vers la bonne transmission

En course de relais, c’est le témoin qui est chronométré, c’est donc au travers de la qualité des trois transmissions que va s’exprimer la meilleure conservation de la vitesse. Si la meilleure équipe est toujours celle qui franchit en premier la ligne d’arrivée, ce n’est pas pour autant qu’elle est obligatoirement supérieure techniquement. Une manière d’exprimer la qualité technique d’un relais peut consister à réaliser la plus grande différence entre le temps total des temps records des 4 relayeurs et le temps final obtenu par l’équipe. A titre d’exemple, si l’on prend le résultat obtenu par les juniors de l’équipe de France en 1996 lors des championnats du monde à Sydney. Les quatre coureurs avaient pour résultat individuel sur 100m les performances suivantes :

Rudy Zami = 10’’48

David Patros = 10’’50

Didier Hery = 10’’67

Vincent Caure = 10’’70 Le temps additionné des quatre coureurs était de 42’’35 pour un résultat final en relais de 39’’47 soit le record de France. Le gain de temps par rapport à la somme des temps individuels est de 2’’88.